◆性感染症はちょっと独特なところがある

性感染症(STI:Sexually transmitted infection)は、ほかの感染症と比べてちょっと独特なところがあります。敵をきちんと知らなければ、防御はできません。

ここでは、敵の情報(性感染症の非常識ポイント)を13個説明しています。

☆性感染症の常識・非常識13か条

◆1.無症状が多いのにうつる!

◆2.何度でも感染するものが多い!

◆3.長期間、無症状のまま体に潜伏する可能性がある!

◆4.同時多発テロ 性器だけではない

◆5.同じ菌なら、性器ものども直腸も、使用する抗生剤は同じ

◆6.複数の病原体が同時に感染していることも多い

◆7.カップル間で違う結果になることも多い

◆8.合併症・後遺症にも注意!

◆9.抗生剤治療の副作用 女性のカンジダ腟炎

◆10.耐性菌が増えている! 〜マイコプラズマ問題

◆11.除菌成功したかの確認検査はすぐできない

◆12.以上の結果、幅広い検査が有効、治療後の確認検査が重要

◆13.性感染症は母子感染するものが多い!夫婦で知識を共有を!

◆12.以上より、幅広い検査が必要となり、治療後の確認検査も重要となる

ここまで見てきたように、性感染症の特徴は、忍者やスパイのように潜むこと

=無症状が多く、かつ何度でも感染し、体内に長期にわたり住み着く

⇨不特定多数との性行為がある(=感染リスクが大きい)のであれば、定期的に検診のように幅広い検査をお勧めします。

ただ、自分の相手は特定のパートナーのみであっても、パートナーが不特定の方と性行為をしていたら、同様に感染リスクは大きくなります。

しかも、そういうことは、だいたい内緒で行われると思われますので、相手がひとりであっても性行為がある以上、リスクはゼロといえないのが悩ましいところです。

また、HIVや梅毒だと、ウインドウ期(感染してから3〜4週間以内)では、感染していても陽性になりませんので、検査するタイミングも重要となってきます。

そして、性感染症は、治癒したかどうかの確認が非常に重要です。

不十分な治療で、完全に除菌できていないままに性行為を再開すると、周囲にさらに感染が拡がってしまいます。もちろん、パートナーが特定の一人だと、ピンポン感染でおふたりの間を行ったり来たりしてしまいます。

◆13.性感染症は母子感染するものが多い!夫婦で知識の共有を!

梅毒、HIV、B型肝炎、C型肝炎、淋菌、クラミジア、ヘルペス、HPV

梅毒の大流行で、梅毒の母子感染がいま大問題になっています。

ほかの性感染症同様、女性は20代、30代の感染者数が多いので、母子感染による子どもの先天異常などが問題となるのですが、特に梅毒は母子感染に関しても要注意です。

梅毒は妊娠初期に妊婦健診で検査するのですが、検査のすり抜けが起こる可能性があります。

もちろん、健診を受診しない人がいることも問題です。

梅毒では、その上、検査のタイミングによるすり抜けまで起こりうるのです。

妊婦健診は梅毒の感染リスクの低い人には通常1回。できるだけ胎盤が形成される14〜15週までには治療を終えておきたいので、妊娠判明後(4,5週)、なるべく早く検査したいのです。

ところが、検査時にまだ感染したばかり(感染から3,4週くらいまで)だと偽陰性になりますし、感染していなくて陰性になっても、安心したあとに夫から感染してしまうこともありうるのです。

妊娠がわかったら、すぐに夫婦で正しい知識を共有することがもっとも重要かと思われます。

妊娠中の妻と子に性感染症をうつすような悲劇を起こさないようにしましょう。

以上を踏まえて、性感染症科の強みを紹介します。

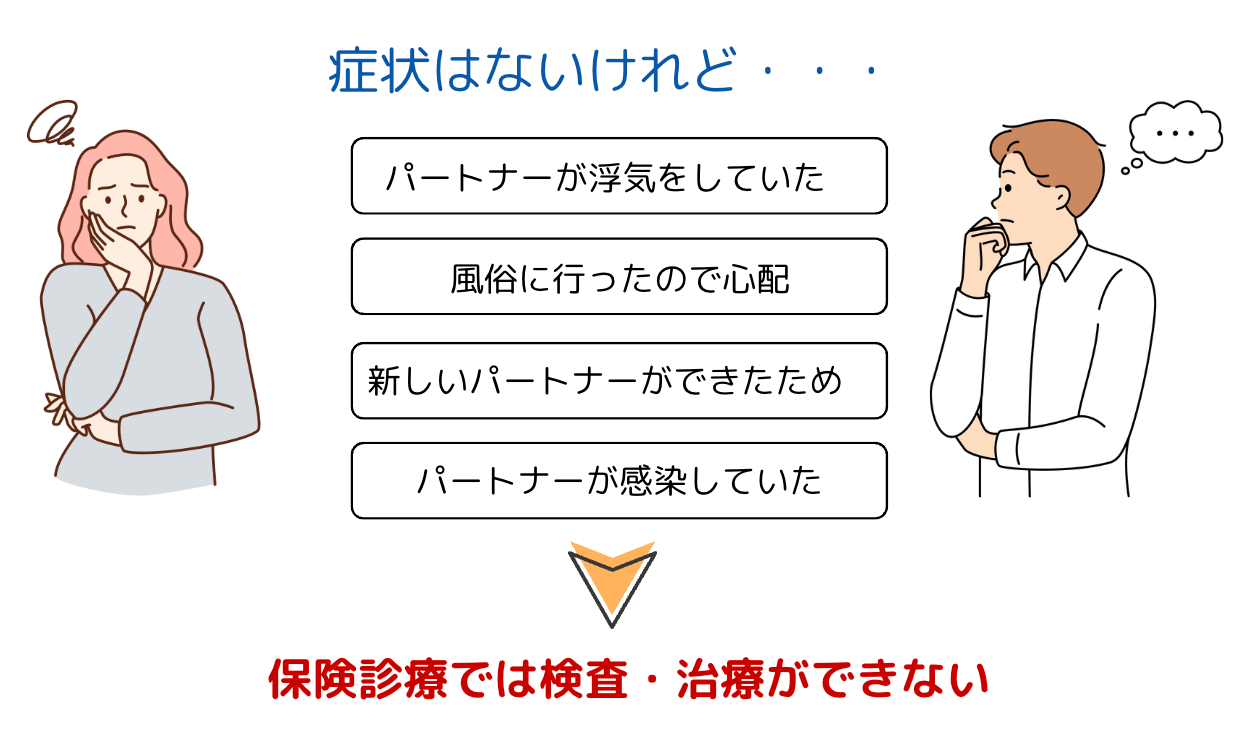

ここまで読んでいただけたら、性感染症とは、「症状がなくても網羅的な定期検診が必要なジャンル」であることが理解していただけたと思います。

しかし、健康保険は予防的な医療行為には使えないので、どうしても性感染症とは相性が悪くなりがちです。

症状がない場合、保険診療の現場だと医師のできることがかなり制限されてしまうのです。

このため、当院は自由診療で行なっています。

弱点はもちろん費用が高くなってしまうことですが、人間ドックのようなものと思って上手にご利用いただけるといいかと思います。

具体的な役割

・急性期(発症直後)の検査と治療、治癒の確認

・急性期の治療中または治療が終わった後、ほかに心配なものがあれば検査できる

・感染リスクのある人の定期的な検査

・梅毒の診断治療、完治までの確認は性感染症専門医でないと難しいこともまだ多い

※梅毒は再興感染症=「ほとんど見られなくなっていた感染症が、近年再び流行し始めたもの」です。

まだ梅毒を診たことがない医師もいると思われます。しかも、検査結果の解釈が意外と難しいのです。

・HIV、B型肝炎、C型肝炎など専門性の高いものを専門病院へつなぐ

・プライベートな相談のできる医療機関としての役割

性器は他人と比較しにくく、ひとに相談しにくい部位です。気軽に相談できるところと思っていただけると幸いです。

自分では見えにくい部位でもあるので、希望があれば拝見して、正常な所見なのかどうか、他科への相談が必要なのか、などアドバイスもいたします。(特に、イボとまぎらわしい正常構造がよく相談されます)

・ED相談や低用量ピル相談もできる。

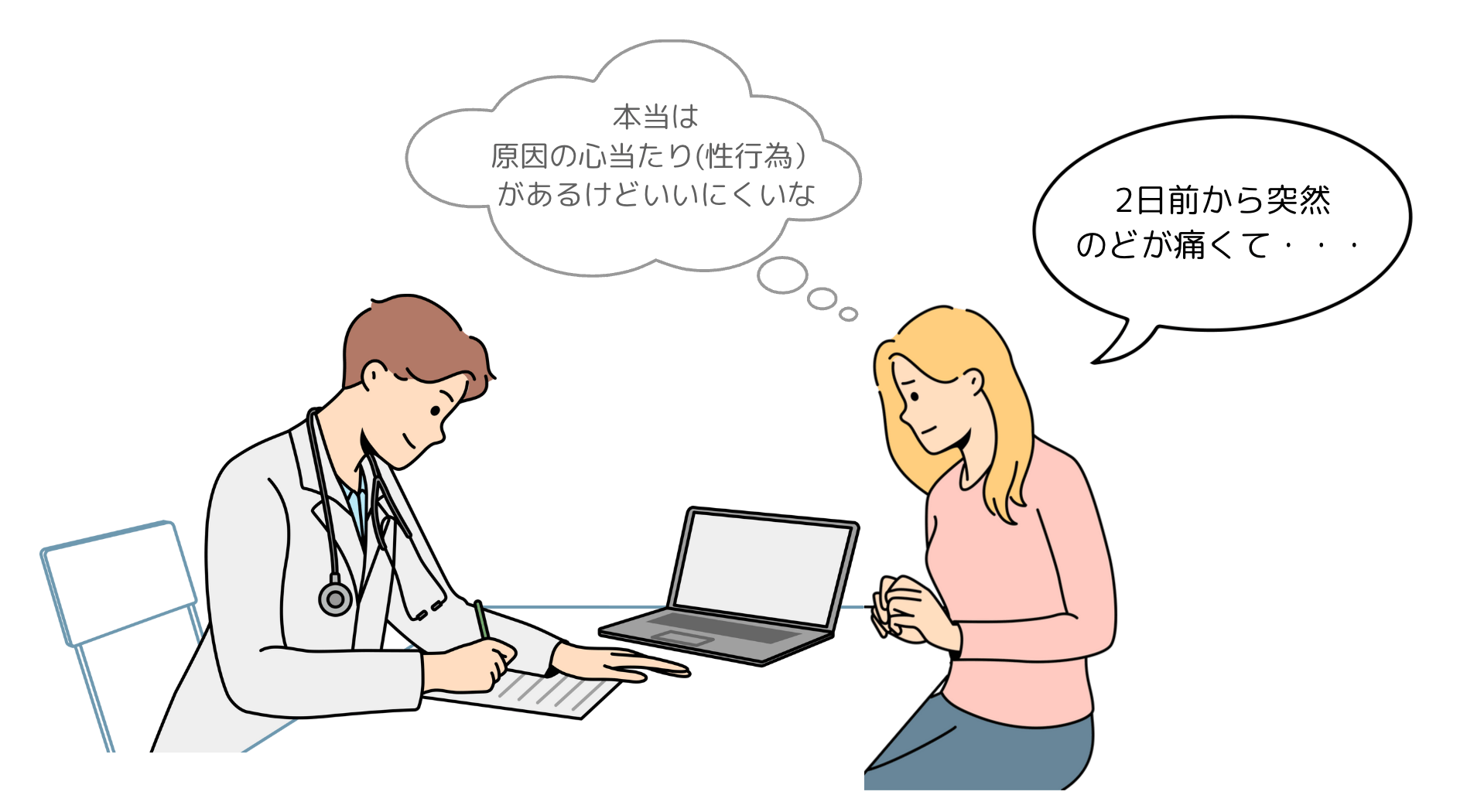

性感染症科以外の外来では、性に関する相談をすること自体がものすごくハードルが高いと思います。

かかりつけ医には、「相談できない、したくない」という方も多いです。

また、症状があっても典型的でない場合、性感染症を心配している(=心配な性行為があった)ことを伝えていただかないと、他科の医師にとって性感染症を考慮することが難しいこともあるかもしれません。(疑ったとしても、よく知っている人には性感染症の検査を提案しづらいかもしれません)

例えば、発疹が出たので皮膚科にかかるとします。

梅毒の症状は典型的でないことも多いです。

梅毒の発疹は掌(手のひら)や足の裏にもできることが有名ですが、逆に、梅毒の発疹の中では、掌や足の裏に発疹が出ることは意外と多くありません。

掌に発疹が出る病気が少ないので強調されているだけです。

そうなると、結局、性行為がある方には全例、性感染症の検査を勧めないといけなくなってしまいます。

しかし、「発疹あり」の患者さんに対し、「例えば半年以内に性行為あり」なら全例梅毒の検査(採血)なんて、患者さんのたくさん来る皮膚科クリニックでは対応しきれないかもしれません。

まして、アレルギーの可能性が高いと思っている方にまで性行為歴を聞かないかもしれないです。

しかし、実際問題として、当院で梅毒陽性になる方の中には、「皮膚科でアレルギーを疑われて軟膏を塗っているけれどなかなかよくならない方」がいらっしゃるのもまた確かです。

もちろん、「ステロイドが効かない」という所見により、皮膚科での次の一手が決まりますので、同じ皮膚科に再受診することが大事です。

しかし、性感染症科でこっそり梅毒の確認だけしておくのもいい方法だと思います。

もし、梅毒を心配していることを他科で相談しづらかったら、同時並行で性感染症科にも相談してみてください。 感染症は検査で白黒付きやすいので、こっそり確認して安心しておくのは有効です。

性感染症外来なら、予診票に心配なことや性行為の内容などを書くことが当たり前の空気がありますので、ハードルの低さは段違いです(もちろん、書きたくないことは書かなくて大丈夫です)。

もちろん、初めて受診する際はそれなりにハードルがあるとは思いますが、感染リスク(性行為)のあったことが前提で行くところですから、せっかくなのでついでにほかでは聞きづらい疑問などを解消してみてください。

医療業界では、特殊な漢字の使い方、読み方が多々あります。

口腔外科や腹腔鏡のように腔を「くう」と読むのが有名ですね。漢字としては「こう」と読むのが正しいそうです。

性に関わる領域でよく見る例も紹介しましょう。

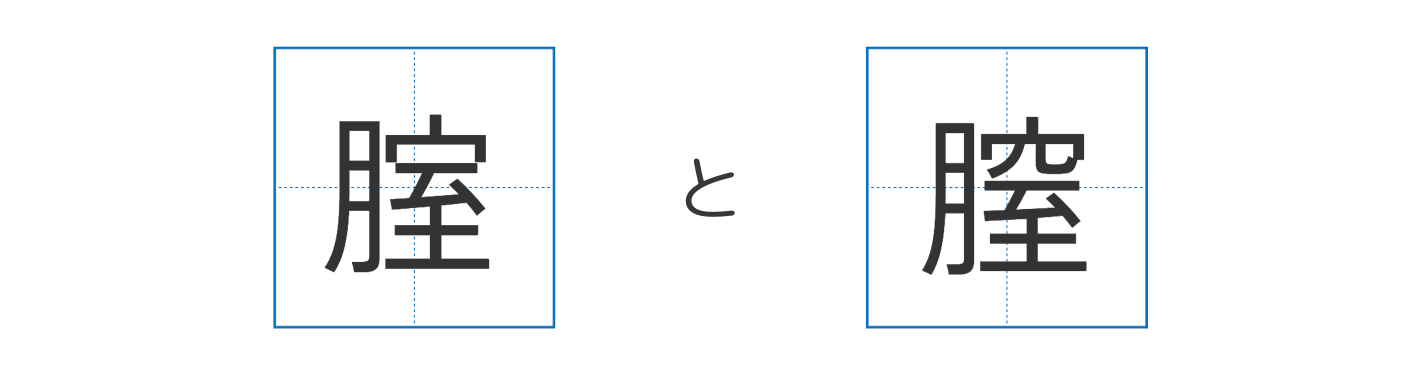

科によって漢字が違うという、さすがに珍しい例です。

女性器の一部位である、ちつ。

産婦人科の医師は「腟」と書くことがふつうなのですが、ほかの科の医師の多くは「膣」と書きます。

それぞれの専門分野の参考書や論文でもそうなっていることが多いようです。

私は学生のときに、産婦人科の講義で「腟」が正しいと教えられたので、何も考えずにこちらを使ってきましたが、字もそっくりですし、そもそも漢字が2種類あることに気づいていない人も多いようです。

婦人科で働いていた看護師に聞いてみたところ、やはり初耳とのことでした。

考えてみれば、産婦人科以外の医師の方が圧倒的に多いのでそれも当然かもしれません。

性感染症の分野の医師は元々の専門もいろいろなので、クリニックのHPなどで、どちらの漢字を使っているか気をつけてみるとほんのちょっとおもしろいです。

東京都港区新橋2丁目16−1

ニュー新橋ビル3階 330(男性) 339(女性)