◆性感染症はちょっと独特なところがある

性感染症(STI:Sexually transmitted infection)は、ほかの感染症と比べてちょっと独特なところがあります。敵をきちんと知らなければ、防御はできません。

ここでは、敵の情報(性感染症の非常識ポイント)を13個説明しています。

☆性感染症の常識・非常識13か条

◆1.無症状が多いのにうつる!

◆2.何度でも感染するものが多い!

◆3.長期間、無症状のまま体に潜伏する可能性がある!

◆4.同時多発テロ 性器だけではない

◆5.同じ菌なら、性器ものども直腸も、使用する抗生剤は同じ

◆6.複数の病原体が同時に感染していることも多い

◆7.カップル間で違う結果になることも多い

◆8.合併症・後遺症にも注意!

◆9.抗生剤治療の副作用 女性のカンジダ腟炎

◆10.耐性菌が増えている! 〜マイコプラズマ問題

◆11.除菌成功したかの確認検査はすぐできない

◆12.以上の結果、幅広い検査が有効、治療後の確認検査が重要

◆13.性感染症は母子感染するものが多い!夫婦で知識を共有を!

8.合併症・後遺症にも注意!

【不妊:男女とも淋菌、クラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマ。女性は一般細菌もリスク 】

男性:淋菌、クラミジア、マイコプラズマ尿道炎をこじらせて、両側の精巣上体炎(高熱と睾丸の激痛を伴うことが多い)を起こすと不妊になる可能性があります。(片側だけならいきなり不妊にはならないといわれています。)

女性:次に説明するPIDを合併すると不妊の原因となることがあるといわれています。

【骨盤内炎症性疾患(PID)(女性):クラミジアなどが子宮頸管(子宮の出入口)を越えて子宮内に侵入、さらに卵管、腹腔内(腸や肝臓のスキマ)などにも炎症を起こすこと】

両側の卵管に炎症が波及することが多く、卵管が閉塞すると不妊の原因となります。

クラミジアなどの既往がある女性は特に「38.3℃以上の高熱を伴う、下腹部痛や、右肋骨の下あたり(季肋部)の痛みがある場合」はすぐに救急外来へ相談ください。

厄介なことにPIDのときには、腟や子宮頸管ではクラミジアや淋菌が検出できないこともあります。

※淋菌、クラミジア、マイコプラズマ・ジェニタリウムなどによる子宮頸管炎だけでなく、細菌性腟症(後述)もPIDの原因となります。中でもやはりクラミジアが一番多いです。

【子宮外妊娠】

症状があまりないPIDの場合、気づかずに妊娠すると、受精卵が卵管を通過できずに卵管や腹腔内で着床し育ってしまう、子宮外妊娠も起こり得ます。

卵管は胎児の成長に合わせて拡張することができないので、卵管が破裂する可能性があります。

その結果、腹腔内に大出血を起こし、最悪の場合、亡くなることもあります。

コンドームによる性感染防御と避妊が、女性の体を守るためにいかに重要かがわかると思います。

【細菌性腟症(さいきんせいちつしょう)(女性)】

腟内の善玉菌(乳酸菌)が減ったときに、腟内環境が悪化し、複数の細菌(ガルドネレラ、腸内細菌、嫌気性菌、B群溶連菌)が異常増殖してしまうこと。

ただし、単独犯ではなく集団で暴れることが多いです。ます。

子宮頸管炎やトリコモナス腟炎にも合併することがあります。

無症状も多いですが、おりものの増加や生臭い臭い(魚臭)が多いといわれます。

腟内の洗いすぎなどが原因といわれています(外陰部はしっかり洗っても大丈夫です)。

いわゆる性感染症ではなく、性感染症関連疾患です。

【がん:がんの原因となる感染症は意外とあります】

▪️HPV:子宮頸癌、陰茎癌、肛門癌、外陰癌、咽頭癌

HPVには遺伝子のタイプがたくさんあり、その中で、長期の感染を経て がんになりうる型を高リスク型と呼びます。(低リスク型は尖圭コンジローマというイボの原因となります)

子宮頸癌は20代、30代の女性も亡くなるため、マザーキラーとも呼ばれています。

2年毎の子宮頸がん検診を受け、癌になる前の変化を早期に発見することが大切です。

▪️B型肝炎ウイルス 慢性肝炎→肝硬変→肝癌

昔は、成人で感染した場合では、一過性の急性肝炎が自然治癒すれば、慢性化はほとんどないといわれていました。しかし、近年日本で増えているタイプは 10%ほど慢性化すると言われています。

▪️C型肝炎ウイルス 慢性肝炎→肝硬変→肝癌

感染確率は低いものの慢性化しやすいといわれています。しかし、最近、C型肝炎ウイルスを排除できる薬が開発されました。

※輸血での感染がほぼなくなった肝炎ウイルスは、現在、性感染が主な原因となっています。

もっとも、肝炎ウイルスの感染者数そのものは減少しているので、ウイルス性肝がんは減っています。

今後はウイルス性に代わって、脂肪肝が肝がんの最多の原因となるといわれているので、生活習慣にも注意が必要です。

【AIDS(エイズ、後天性免疫不全症候群)】 今では発症させないだけでなく、ひとにうつすことをなくすこともできるようになっている

HIVは数年かけて免疫細胞(ヘルパーT細胞)の数を減らします。

免疫細胞が減った結果、免疫低下〜免疫不全となり、健康な人ではめったに発症しない、弱い病原体による日和見感染症(口腔内カンジダ症など)や腫瘍などが発症します。

それらの病気をまとめて、AIDS(=生まれつきではない理由(のちにHIVが原因とわかった)で免疫不全になり発症する一連の病気)といいます。

※以下の2つはまったく仕組みの異なるものです。

・HIV感染初期症状(ウイルス感染の数週間後のかぜのような症状など)

・感染してから数年〜10年以上後に発症するAIDSの症状

ネットで検索する際はどちらのことなのかを意識すると混乱が減ると思います。

※いきなりエイズ:感染してすぐにエイズが発症するという意味ではありません。

エイズの発症までHIV感染に気づかなかった場合の驚きを表しています。

エイズは早く見つければ発症させないことが可能になったので、感染リスクのある方は定期的にHIVの検査をしましょう。

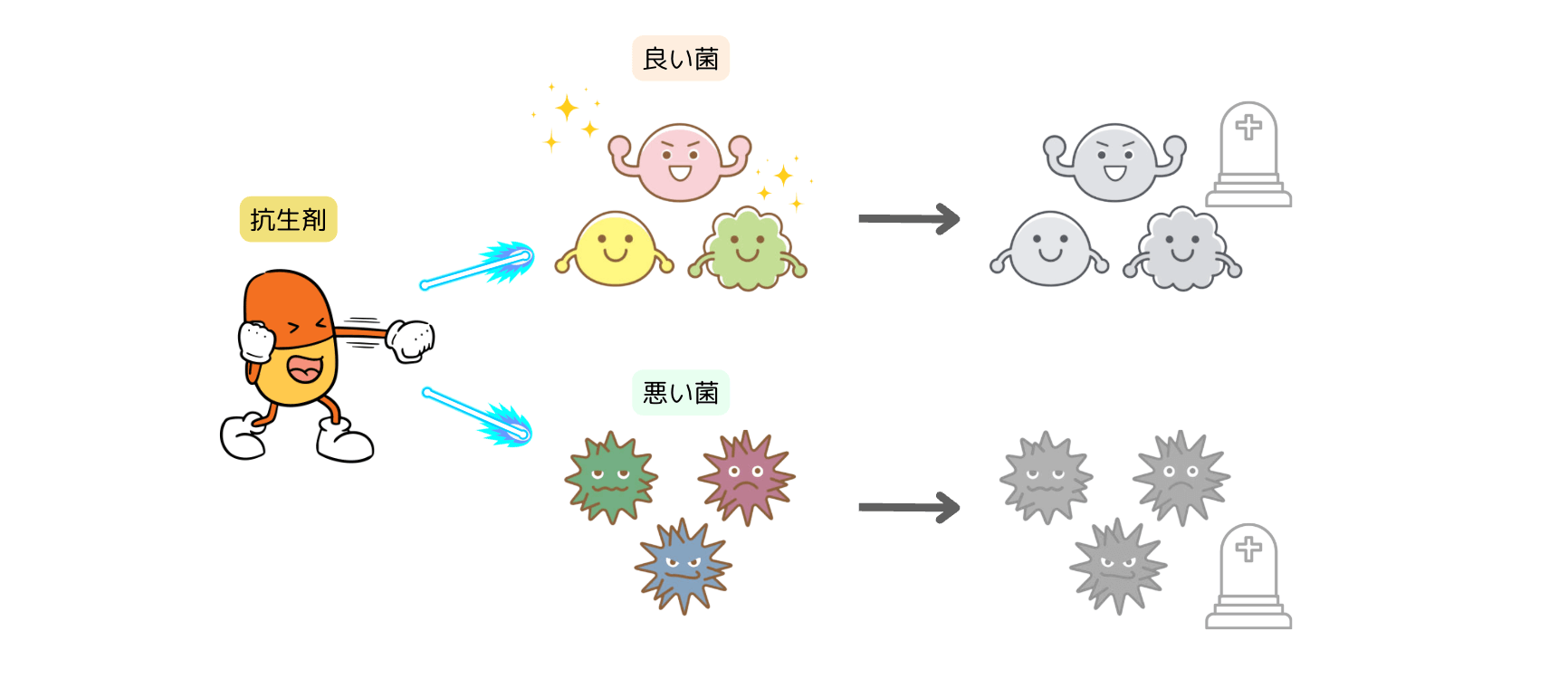

◆9.抗菌薬治療の副作用:女性のカンジダ腟炎

抗生剤は全身の常在菌も殺してしまう

⇨腟の中の善玉菌(乳酸桿菌)も殺してしまう

⇨抗菌薬は腸内環境だけでなく、腟内の微生物環境も悪くすることがある

⇨ふだんは常在菌がいるので大人しくしているカンジダが暴れだすことがある=カンジダ腟炎

同じように「腟内環境の悪化で発症する細菌性腟症」の原因にもなりうるともいわれています。

逆に、細菌性腟症に使用する抗菌薬は善玉菌を殺さないものなので、腟内環境をリセットしてくれます。

ちなみに、その抗菌薬は生臭いにおいの原因となる雑菌の殺菌に優れているため、産婦人科では「臭い消し」とも呼ばれているそうです。

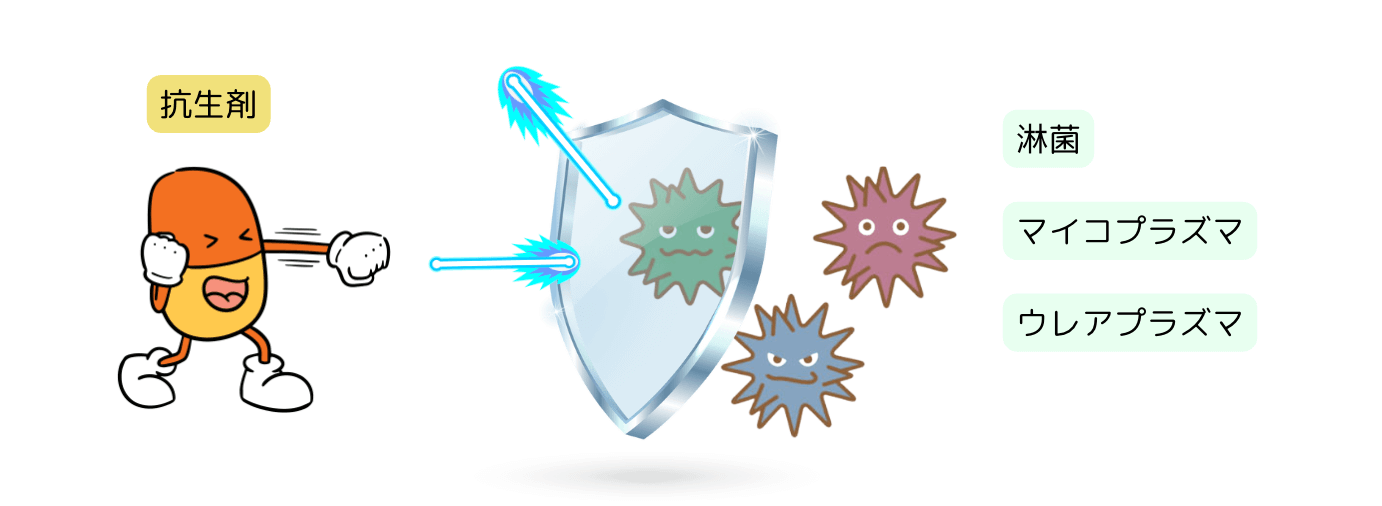

◆10.耐性菌(いままで効いていた抗菌薬が効かなくなった菌)が増えている!

淋菌、マイコプラズマ、ウレアプラズマ

※逆に第一選択薬に耐性菌が今はまだあまりいないもの:梅毒、クラミジア

これは性感染症に限った話ではないのですが、耐性菌が問題となっているのは、この領域も同じです。

一昔前までは、淋菌もクラミジアも、マイコプラズマ、ウレアプラズマも、みなAZMという成分の抗菌薬で治せることが多かったのですが、今ではまとめて全部治せる薬はありません。

以前、尿道炎になったことがある方は、この薬ですべて解決すると思って来られることがあるのですが、現在ではとても難しいです。

・淋菌も使用できる効果の高いクスリがどんどん耐性化し使えなくなり、今では有効と言われている抗菌薬はCTRXやSPCMという成分だけになってしまいました。その抗菌薬ですら1回で殺せない菌が出始めており、スーパー淋菌と呼ばれ世界的に問題となっています。

・クラミジアは耐性菌が少ないので、90%以上の確率で除菌できますが、1回で除菌できないことも意外とあるので、こちらも治ったかどうかの確認の検査をお勧めします。耐性菌が増えてきているという話もあります。

・近年、性感染症学会で耐性菌問題の主役となっているマイコプラズマ・ジェニタリウムは、何種類もの抗菌薬を使用しても除菌できない例も増えています。感覚的には、ウレアプラズマも急激に除菌が困難になったように感じています。

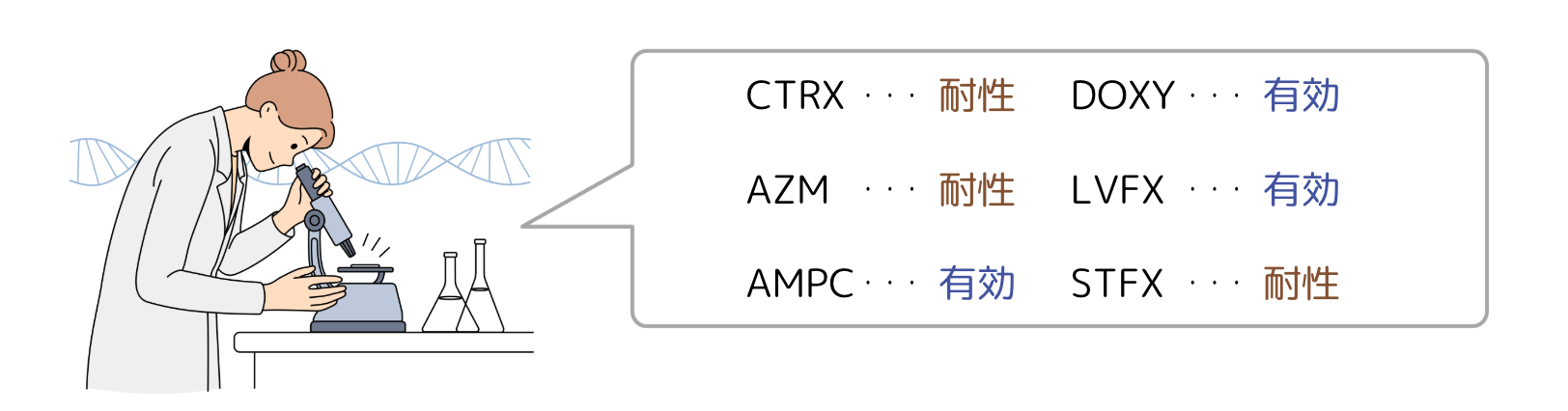

培養できる細菌なら、抗菌薬の感受性(耐性化しているかどうか)を調べられます。

しかし、培養の困難なクラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマでは、統計的に有効性が高いと言われている抗菌薬を、順番に試していくしかありません。(注)

注)大学の研究レベルでは、遺伝子解析をして感受性の研究がされていますが、研究段階です。

◆11.除菌が成功したかの確認検査はすぐできない

クラミジア、淋菌、マイコプラズマ、ウレアプラズマ、トリコモナス、梅毒など

肺炎などの多くの感染症の場合、治癒判定は症状やバイタルサイン(体温、脈拍など)ですることが多いです。

また、うつりやすいもの、例えば、インフルエンザや新型コロナなどでは、解熱後何日で感染する可能性が低くなるかがわかっていますので、それに則って登校、出勤の許可となります。

【性感染症ではどう治癒判定をするか】

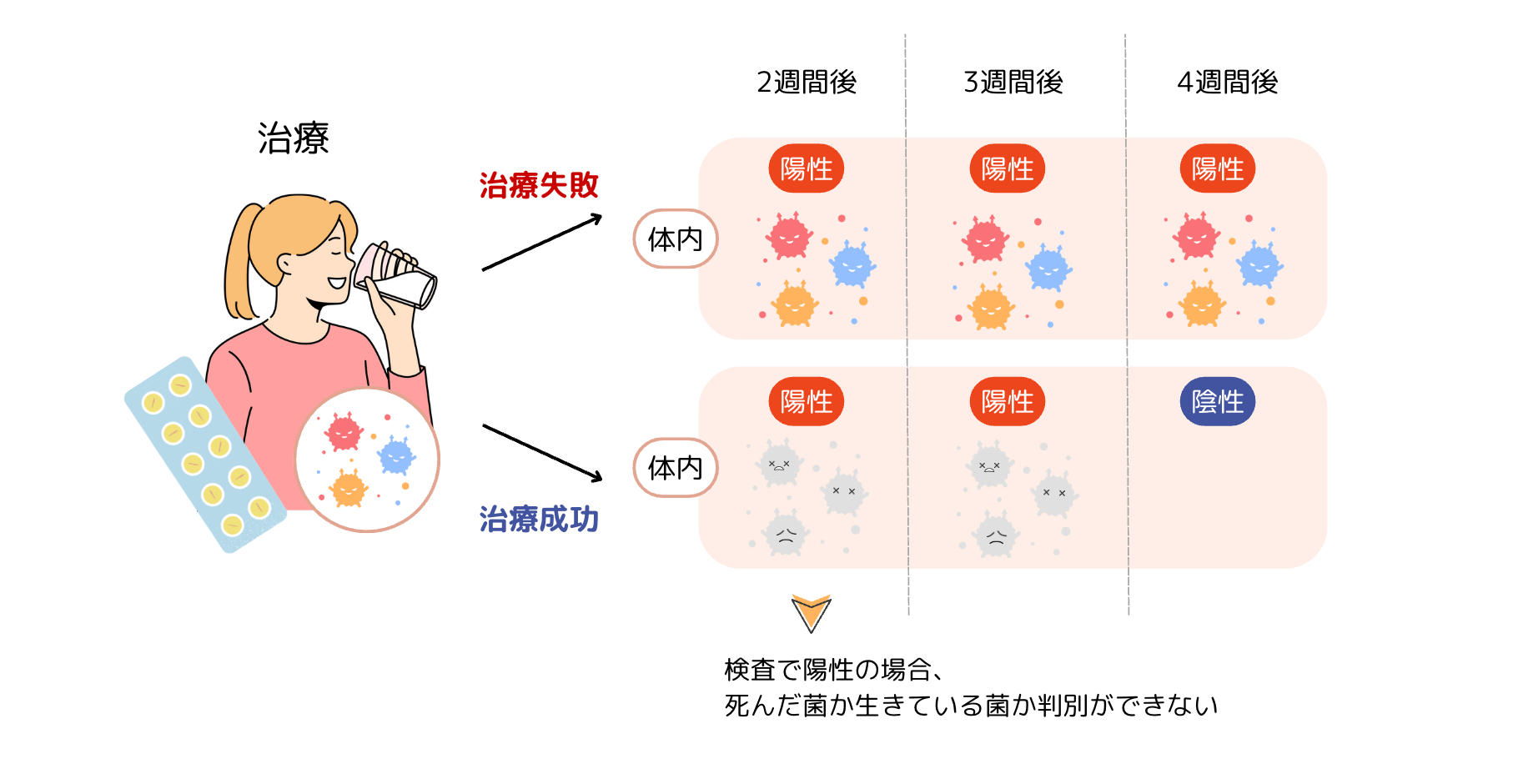

梅毒以外の上記の菌は、菌の遺伝子を拾う検査で判定します。

ただ、目的の遺伝子部分があれば陽性になるので、死んだ菌の遺伝子でも陽性になってしまいます。

よって、菌の残骸がすべて体内からなくなるまで数週間、治癒しているかの確認の検査を待たなければなりません。

(3週間経過しても残骸があるという報告もあるので、当院では4週間経過して確認の検査をします。)

☆仮に服薬後数日(2週以内)に検査したとして、陰性ならそれで治癒判定となりますが、陽性だったときに、生き残りなのか死菌なのかが判断できないのです。

一方、梅毒の検査は抗体検査であり、直接細菌を見る検査ではありません。

抗体(RPR法の値)の変化を見て、菌がまだ体内にいるかを推測します。

抗体は菌がいなくなってからもしばらくは存在し、どのくらいの期間存在するかは個人差が大きいため、菌がいなくなってから抗体が十分下がるまでにタイムラグが生じます。ゆえにゼロになる必要はないのです。(体質で陰性にならないこともあります。)

東京都港区新橋2丁目16−1

ニュー新橋ビル3階 330(男性) 339(女性)