◆性感染症はちょっと独特なところがある

性感染症(STI:Sexually transmitted infection)は、ほかの感染症と比べてちょっと独特なところがあります。敵をきちんと知らなければ、防御はできません。

ここでは、敵の情報(性感染症の非常識ポイント)を13個説明しています。

☆性感染症の常識・非常識13か条

◆1.無症状が多いのにうつる!

◆2.何度でも感染するものが多い!

◆3.長期間、無症状のまま体に潜伏する可能性がある!

◆4.同時多発テロ 性器だけではない

◆5.同じ菌なら、性器ものども直腸も、使用する抗生剤は同じ

◆6.複数の病原体が同時に感染していることも多い

◆7.カップル間で違う結果になることも多い

◆8.合併症・後遺症にも注意!

◆9.抗生剤治療の副作用 女性のカンジダ腟炎

◆10.耐性菌が増えている! 〜マイコプラズマ問題

◆11.除菌成功したかの確認検査はすぐできない

◆12.以上の結果、幅広い検査が有効、治療後の確認検査が重要

◆13.性感染症は母子感染するものが多い!夫婦で知識を共有を!

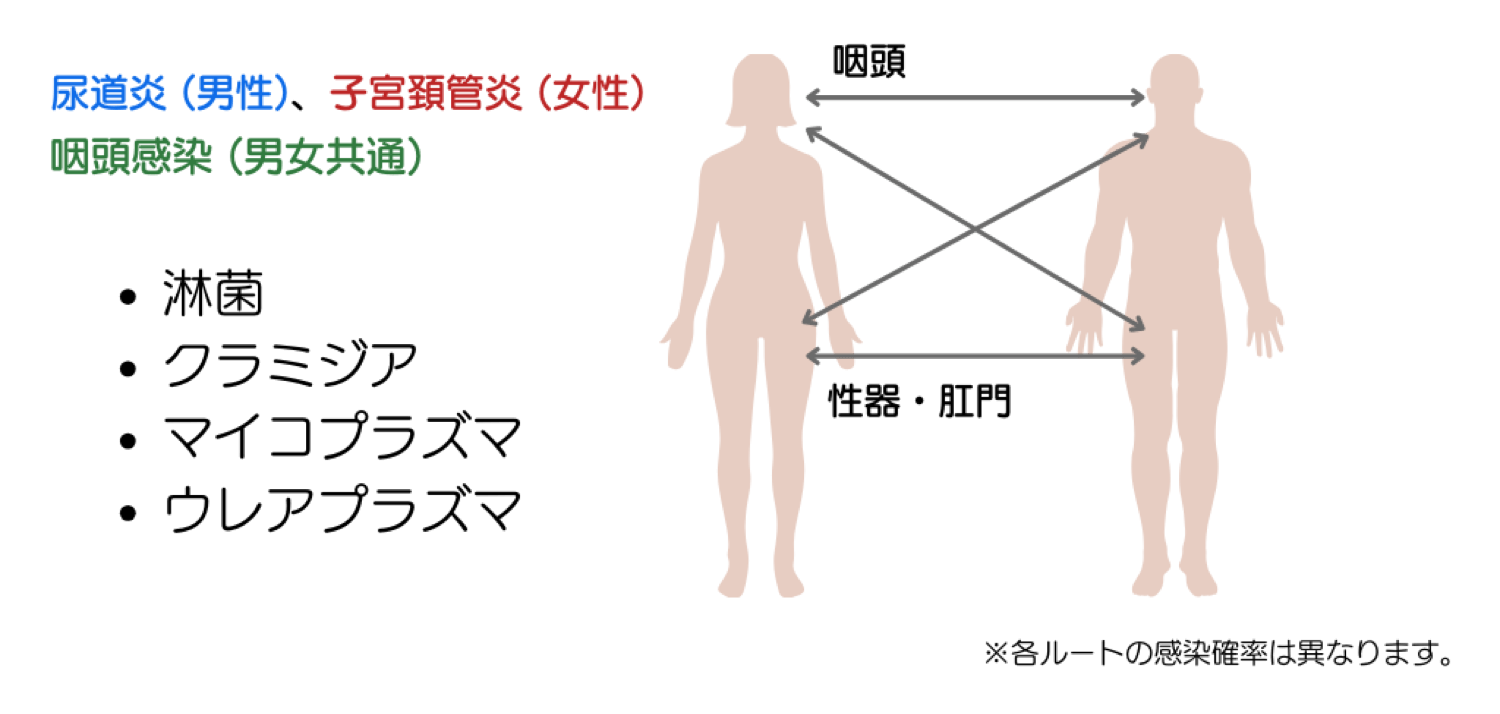

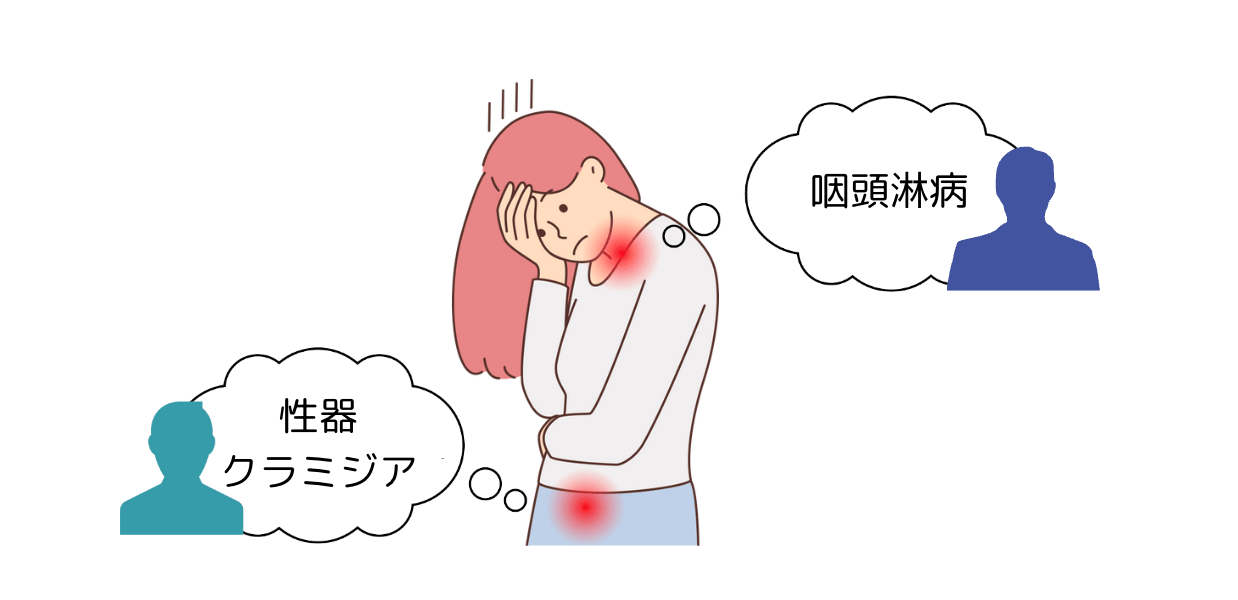

◆4.同時多発テロ? 〜感染するのは性器だけではない

同じ病原体が、いろんな場所に感染する

⇨性器だけでなく、のどや直腸、口唇、口腔内、目の結膜などにも

淋菌、クラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマ、HPV 、梅毒 、トリコモナスなど

※挿入時にコンドームを使用することで、「男性器⇔腟or咽頭(のど)or肛門」ルートの感染はほとんど防げますが、それ以外のルートは防げません。

多種類の菌が同時に感染することもよくありますが、同じ菌が複数の部位に同時感染することも多いです。

例:淋菌、クラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマの感染ルートを図で示します。

※行為の内容により、ある程度、感染部位を推測することはできますが、直近の行為で感染したとは限らないので、あくまで参考です。また、ルートによって感染確率もかなり違います。

ざっくりいうと、

おふたりの性器と咽頭、4か所の どこかに菌がいると、

⇨相手への感染が起こり得る

⇨無症状でも多部位の検査をすることが重要=検診に近いイメージ

※肛門性交があれば直腸感染も考慮が必要。

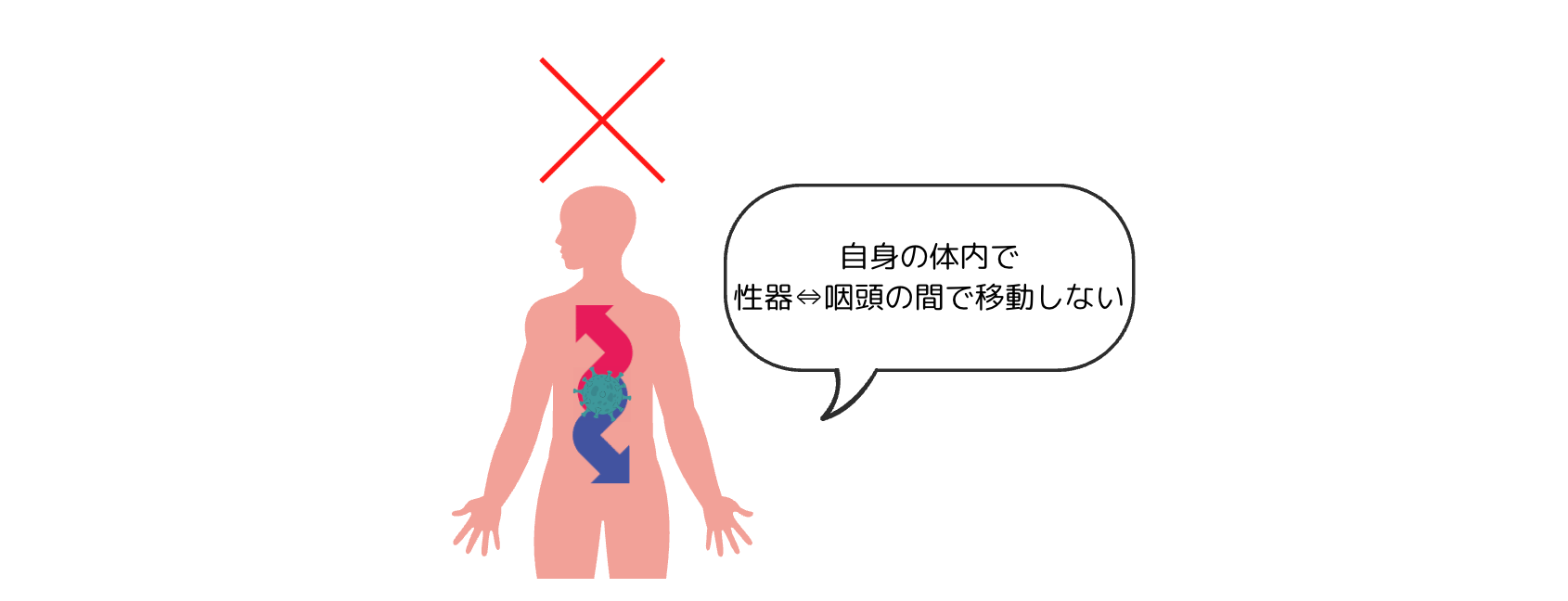

※原則として、この4つの菌では、自身の体内で 性器⇔咽頭の間で移動することはありません。

ただ、前々回のクラミジアの説明のように、尿道炎では尿道からの膿が手指を介して自分の目に入ると結膜炎を起こす可能性はあり、自家感染と呼ばれます。また、結膜と鼻腔、咽頭は空間的につながっているので、結膜炎から咽頭感染に移行する可能性はゼロではないようです。

さて、それぞれの病原体ごとの感染部位と、同時に起きることが有名な症状のセットを紹介しましょう。(症状が出ないこともあります。)

☆病原体別感染部位

| 淋菌、クラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマ | 尿道、精巣上体など、子宮頸管、咽頭、直腸、結膜 |

|---|---|

| トリコモナス | 腟、尿道(男女とも)、前立腺など |

| HPV | 皮膚・粘膜(性器、口腔内、咽頭、肛門など) |

| 梅毒 | 侵入部位は皮膚・粘膜(性器、口唇、口腔内、肛門周囲など)。傷口から侵入し、その場でしこりなどの一次症状 →血管に入って全身へ →二次症状の発症部位は全身臓器 |

☆その他の複数部位感染例

| 尿道炎と結膜炎 | 淋菌、クラミジア、アデノウイルス、ヘルペスウイルス(ヘルペスは角膜炎もあり) |

|---|---|

| 腟炎、女性尿道炎 | 淋菌、クラミジアやトリコモナスなど トリコモナスは女性の尿道にも感染するため、妊娠中でなければ腟錠よりも内服がいいとされる |

| 皮膚・粘膜の傷から侵入し、その場で症状 | ヘルペスウイルス、HPV、梅毒トレポネーマ |

| 性器だけでなく、口腔内にもイボを作る | 低リスクHPV |

| 子宮頸部だけでなく、咽頭や陰茎、肛門でも感染しがんになる可能性 | 高リスクHPV |

※アデノウイルスが性感染症に含まれていないのは、飛沫感染や接触感染がメインだからです。

ただし、尿道炎を起こした場合は性感染の可能性が高くなります。

参考:国立感染症研究所

※注意!梅毒は血管に入って全身に散り、病気を起こす

侵入部位の臓器は皮膚・粘膜:口や性器などの濃厚な接触のあった場所に1次病変を作る

⇨血管を通って全身に2次病変を作る

梅毒は最初の感染部位(皮膚・粘膜)から血液中に入ったあと、口腔内や神経(神経梅毒)、目(眼梅毒)、肛門(扁平コンジローマなど)などにも症状を出しますが、これらは侵入した場所での症状(=1次病変)ではありません。

血流に乗って全身にばらまかれた先での2次病変です。梅毒が全身に症状を出す理由がこれです。

1次病変:口唇や性器などの、しこり(初期硬結(しょきこうけつ))や潰瘍(硬性下疳(こうせいげかん))※1次病変ができないことも多いです。

※口腔内や肛門の病変は、1次病変なのか、2次病変なのか判断が難しいことがあります。

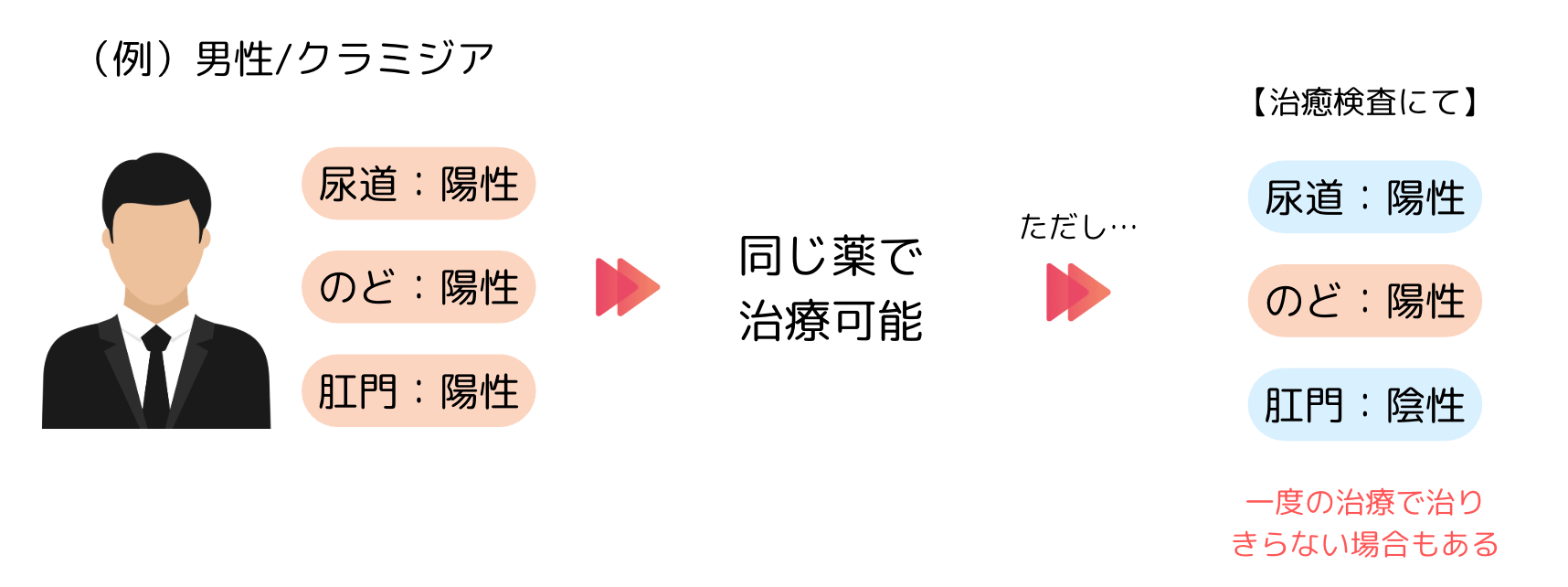

◆5.同じ菌なら、性器ものども直腸も、使用する抗生剤は同じ

しかし、治療後、どこかだけ生き残ることがある

これは同じ菌の複数部位同時感染の際のお話です。

「同じ菌であれば使用する抗菌薬は同じ」なのですが、それぞれの臓器で薬の届きやすさが異なるため、⇨「尿道は除菌できたのに咽頭では生き残った」のような現象が起きます。

そのため、治療後に感染部位をすべて治癒確認する必要があるのです。

万一、どこかに生き残っていたら、ふたたびピンポン感染の原因となる可能性があります。

◆6.カップル間で違う結果になることも多い

クラミジアなどで、自分は陽性なのにパートナーが陰性(逆もしかり)になるときがあります。

この理由ははっきりしていないのですが、トラブルになりやすいところなので、この項目もあえていれておきます。

性病になったとき、多くの人はとても衝撃を受けると思います。

パートナーに対し疑心暗鬼になって苦しくなるかもしれません。

ですが、いままで見てきたように、検査でわかることは「検査時に今感染しているかどうか」だけなのです。

さらに、実は、カップル間で検査結果が異なることがけっこうあるのでさらにたちが悪いのです。

〈ありえる可能性〉 クラミジアを例に

▪️不確かな検査の場合

・クラミジア抗体検査が陽性:抗体は過去の感染でも陽性になりうる

→いまは感染していないのであれば、パートナーに感染しないのは当たり前(抗体検査については後述)

・パートナーが簡易検査キットによるクラミジア即日検査で陰性

精度が低い検査のため、陰性でもクラミジア感染を否定はできない

▪️確率・部位などの問題

・性行為は数回あったが、まだ感染してはいない場合

(一度の性行為で感染する確率は、高いといわれる淋菌、クラミジアでも30%-50%くらいといわれる)

・受け側と挿入側では感染する確率が違う

・パートナーは、性器以外で感染している場合、特にのど

▪️感染していたが治癒しているパターン

・パートナーが抗菌薬を(たまたま)すでに>内服していた場合(別の感染症の治療という場合が多い)

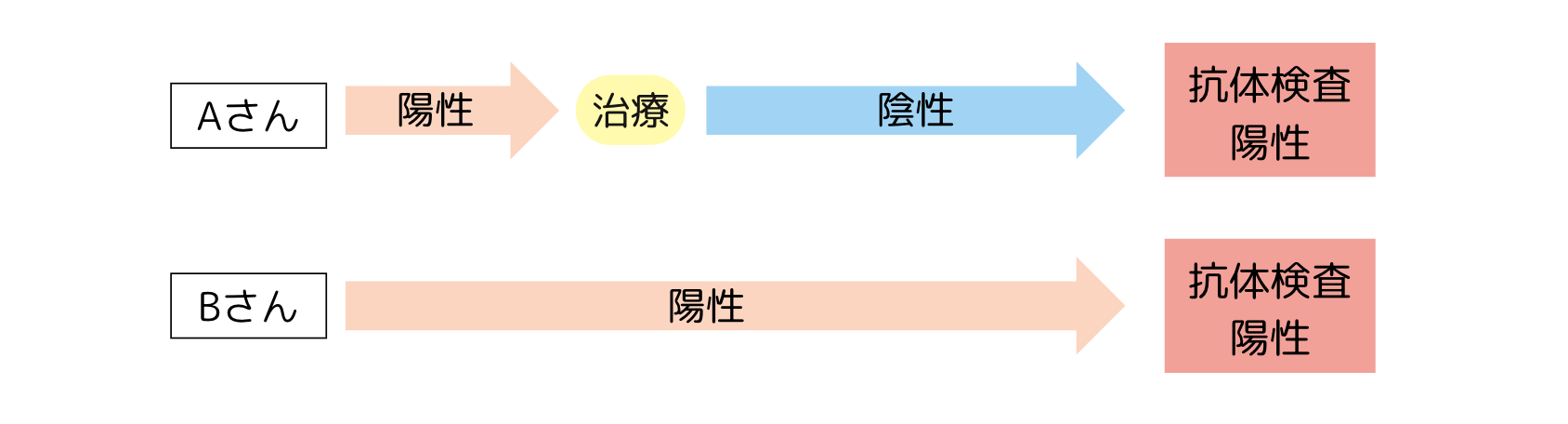

【要注意!クラミジア抗体検査の落とし穴】

クラミジアは「抗体検査陽性」では現在感染していることを確定できません!

抗体陽性の場合、もちろん現在感染している可能性もあります。

しかし、以下の2つの可能性もありえます。

「今は感染していないけれど、過去に感染したことがある場合」

「別のクラミジア(クラミジア肺炎、オウム病)の感染」

よって、過去の感染ですらない可能性もあり、あくまで参考程度の検査となります。

仕組みについては、詳しくは触れませんが、一般に感染症では、感染初期にIgMという抗体が上昇するので、IgM陽性だと最近感染した可能性が高くなります。しかし、クラミジアの場合はIgMがあまり作られないようなのです。

仕方なく、ある程度時間がたってから作られる、IgGとIgAを調べて推理するわけですが、その2つではその感染がいつのものなのかよくわかりません。

かといって抗体検査にも出番がないわけではないのです。

抗体検査を考慮するときは、後述の骨盤内炎症性疾患(PID)発症のときです。

症状は高熱+腹痛が多いですが、無症状も多いです。

クラミジアなどが子宮より奥に侵入してしまうと腟の検査で検出できないことがあるため、参考に抗体を検査することがあるのです。

ただ、抗体検査しかされていないときがたまにあって、「クラミジア抗体陽性」であわてて相談に来られるわけですが、検査の結果、腟・のどではクラミジア陰性のことも多いです。

ただし、抗体陽性の場合、理論的には体のどこかにいる可能性は否定しきれません。

(前述のように、過去の感染や、別のクラミジアの感染のことも多いです。)

女性は、臨床所見があれば、腟や咽頭だけでなく、子宮内、腹腔内、直腸などについても、婦人科で一度は相談したほうがいいかもしれません。(子宮内、腹腔内の検査は婦人科でないとできません)

卵管に閉塞などがあると不妊の原因になったり、子宮外妊娠の可能性が高くなるからです。

◆7.複数の病原体が同時に感染していることも多い

同部位に複数種類の菌が感染していることもあります。

たとえば、尿道だけでも、クラミジア、淋菌、マイコプラズマ、ウレアプラズマ、トリコモナスなどがいくつか同時に感染していることも少なくないのです。

最近の研究では、クラミジアが、生き残り戦略としてウレアプラズマ・パルバムを利用しているという報告もあります。

また、のどと尿道で菌が違うことも意外と多いです。

ここまで読んでくださっていればわかると思いますが、もちろん、のどと尿道は同時に感染したとは限りません。

さらに、梅毒やクラミジアなどに感染している人では、統計的にHIVに感染している可能性が高くなるので、HIVの検査もお勧めされます。

もっとも、不特定の方との性行為があれば、性感染症はその性質上、ほとんどすべての項目の検査を勧めざるをえないものではあります。検査をしてみないことには否定のしようがないからです。

東京都港区新橋2丁目16−1

ニュー新橋ビル3階 330(男性) 339(女性)