◆性感染症はちょっと独特なところがある

性感染症(STI:Sexually transmitted infection)は、ほかの感染症と比べてちょっと独特なところがあります。敵をきちんと知らなければ、防御はできません。

非常識なせいで名前も変更された

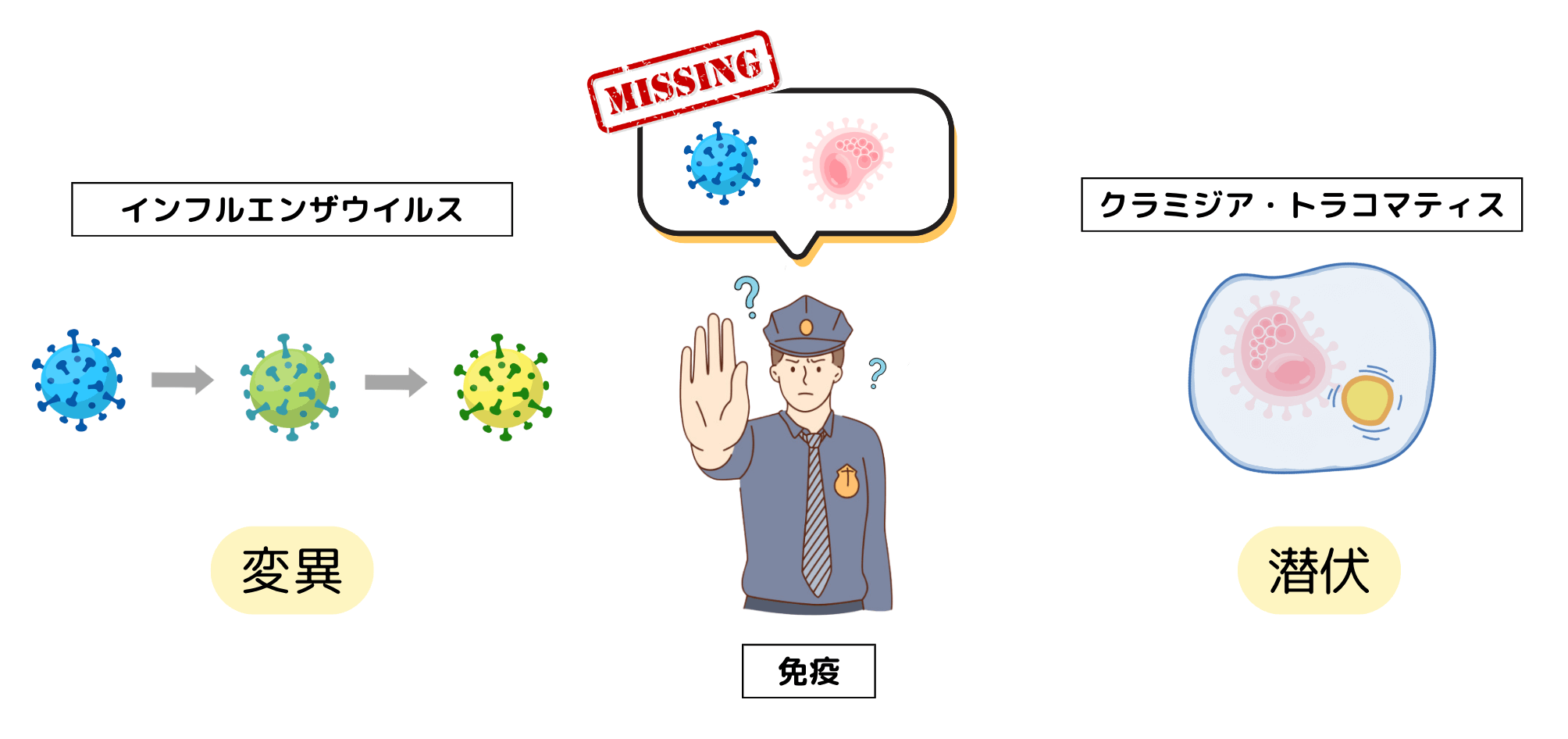

非常識ポイントを理解するためのキーワードとして、ここでは、「免疫回避能力(免疫エスケープ機構)」を挙げましょう。

「免疫」とは、大雑把に言うと、一度かかった感染症には、二度かからないというすごい仕組みです。

しかし、インフルエンザウイルスを見ればわかるように、免疫からエスケープできる病原体だと、2年連続で感染する可能性もあります。

インフルエンザウイルスでは、ちょっとずつ変異することで、毎年感染することを可能にしています。

一方、性感染症代表のクラミジアは、人間の細胞の中に侵入し大人しくすることで免疫システムから逃れます。

クラミジアを筆頭に性感染症の微生物たちは、免疫から逃れることで炎症を起こしづらくするものが多く、その結果、無症状も多くなります。

このようなわけで、このジャンルの呼び方にも変化がありました。

元々、英語でSTD(Dはdisease、性病)と呼ばれていましたが、無症状のものを含む場合、STI(Iはinfection、性感染症)と呼ばれるようになりました。

STDは、症状があり、診断確定したものに限定するような表現といってもいいかもしれません。

以下では、敵の情報(性感染症の非常識ポイント)を以下の13か条にまとめて説明していきます。

★性感染症の常識・非常識13か条

◆1.無症状が多いのにうつる!

◆2.何度でも感染するものが多い!

◆3.長期間、無症状のまま体に潜伏する可能性がある!

◆4.同時多発テロ 性器だけではない

◆5.同じ菌なら、性器ものども直腸も、使用する抗生剤は同じ

◆6.複数の病原体が同時に感染していることも多い

◆7.カップル間で違う結果になることも多い

◆8.合併症・後遺症にも注意!

◆9.抗生剤治療の副作用 女性のカンジダ腟炎

◆10.耐性菌が増えている! 〜マイコプラズマ問題

◆11.除菌成功したかの確認検査はすぐできない

◆12.以上の結果、幅広い検査が有効、治療後の確認検査が重要

◆13.性感染症は母子感染するものが多い!夫婦で知識を共有を!

非常識なポイントを紹介していく前に、性感染症についてちょっとだけ深掘りしてみましょう。

◆1.性感染症というジャンル

性感染症とは、当たり前ですが、性行為をメインの感染ルート(性感染)とする感染症の分類です。

つまり、「呼吸器感染症」や「尿路感染症」のような臓器別の名前ではなく、感染ルートからのネーミングです。

性感染症ガイドラインに記載されている疾患を羅列します。

1.梅毒

2.淋菌感染症

3.性器クラミジア感染症

4.性器ヘルペス

5.尖圭コンジローマ

6.腟トリコモナス症

7.細菌性腟症 ―性感染症関連疾患として

8.ケジラミ症

9.性器カンジダ症

10.マイコプラズマ感染症

11.A型肝炎

12.B型肝炎

13.C型肝炎

※エムポックス(サル痘)、ジカ熱、エボラ出血熱なども性行為で感染することがわかっていますが、まだ新しい感染症だったり、性行為以外の感染ルートも多かったりで、現段階では日本のガイドラインには含まれていません。

※HIVは「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針 」という、別のガイドラインに基づいて対策されているのでここには含まれていませんが、重要な性感染症です。

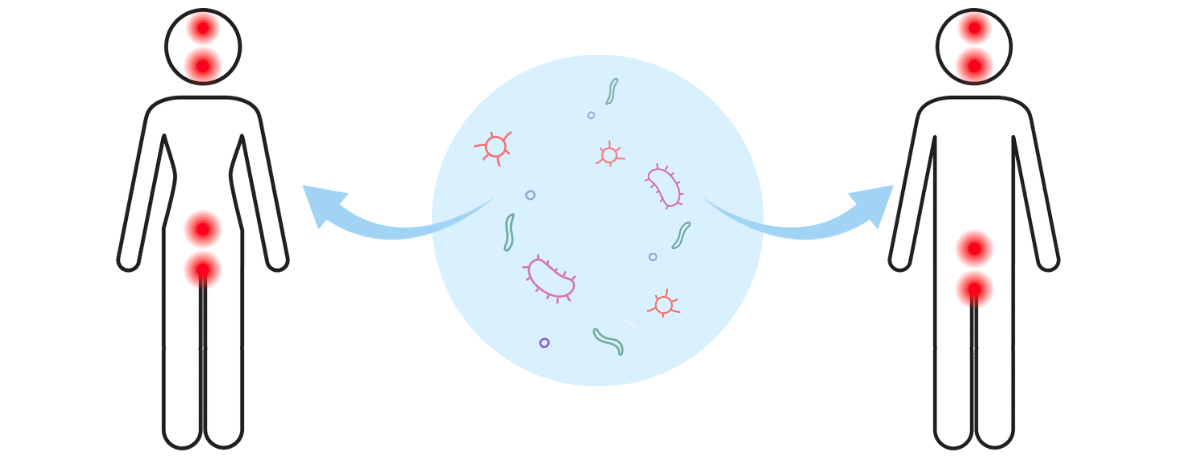

【体液を介して感染するものが多い】

性行為中に2人の間を行ったり来たりする体液の中に病原体がいて、体液と一緒にうつるもの(が多い)とイメージしてください。

その体液は、

尿道分泌物、膿、精液、おりもの、唾液、血液、目やに(眼脂)などなど

しかし、どの体液中にどのくらいいるかは各病原体によって異なります。

例えば、HIVはキスでは基本うつりません。

HIVは詳しく研究されているので、どのような行為で、それぞれどのくらいの割合で感染するか、ある程度しっかり数字が出ています。

参考:HIV検査相談マップ

意外と感染確率が低いことに驚かれたのではないでしょうか。

おそらく、体にHIVの粒子が1個侵入するだけでも、HIVに感染してしまうイメージを持っている人は多いと思いますが、HIVは、感染しやすい梅毒などと比べると感染確率がかなり低いのです。

※「体内への侵入」イコール「感染」ではありません。ある程度定着し、増殖して初めて感染成立なのです。

ここまで詳しく研究されているのはHIVだからですが、リスクを正しく知り、正しく予防することの重要さがわかると思います。特に、HIVの場合、正しい情報は、差別も防いでくれます。

◆2.性感染症の病原体(※)はダイレクトな皮膚・粘膜の接触がないと感染が難しい

梅毒や淋菌、クラミジアなどの性感染症の病原体は、酸素や乾燥に弱いものが多く、人間のからだから離れると長く生きられないものが多いのです。

そのため、「性行為のような直接的な接触」以外での感染はほとんどありません。

つまり、「性行為くらい濃厚な接触がないと感染できない」とも言えるのです。

※病原体とは:細菌、ウイルス、真菌などのさまざまな微生物をひっくるめた表現です

ちなみに風邪のウイルスの感染形式は、

・飛沫感染:飛沫(唾液)の中にいるウイルスが飛沫ごと鼻や口に飛び込んできて、鼻腔やのどで感染、増殖

・(間接的)接触感染:床や壁などに付着した飛沫を触った手指で、自分の鼻やのどに運んでしまう感染形式

☆これらの感染形式は、性感染症の病原体では基本的に起こらないのです。

性感染症では飛沫感染はしない

以下は例外です。

※性感染以外での感染パターンのある、性感染症の病原体もいる

ヘルペスウイルスやトリコモナスのように人体から離れても長時間生存できるものもあります。

その場合、物や手を介してうつる「接触感染」などの形をとることもあるといわれますが、その感染ルートの場合は、当然、「性感染」とはいいません。

例:

・小児期の口唇ヘルペスは、ウイルスを含んだ唾液が手を介して接触感染することが原因のことが多い。日本人の10人に1人がヘルペス1型ウイルスに感染していると言われていますが、多くは無症状。

・腟トリコモナスは幅広い年齢の女性で感染が認められるため、公衆浴場などのタオル等を介しての接触感染が疑われている。(男性の場合は、性行為での「腟⇨男性尿道へのルート」のみ)

・性感染症に感染している女性の妊娠・出産の経過中、子に感染することを母子感染または垂直感染という。現在、梅毒がまた流行し始めたため梅毒の母子感染も増加しており、大きな問題となっています。

◆3.媒介する体液の種類が多様 ⇨感染部位も複数部位

ポイント:多臓器に感染する=いくつもの科での受診が必要となる可能性がある

クラミジア発見の歴史 〜目の病気、トラコーマから名前がつけられた

衛生状況の良くなった現代の日本では見られない目の病気ですが、トラコーマ(病名)という結膜炎があります。

その病原体は、結膜の細胞内にある変な物体(小胞)として1907年には見つかっていたのですが、当初ウイルスだと思われていました。

1942年にクラミジアの仲間だとわかり、トラコーマを起こすクラミジアということで、クラミジア・トラコマティスという名前となりました。

実は1910年代に、子宮頸管炎、尿道炎、新生児結膜炎の細胞の中にも同様の物体があることはわかってはいましたが、正体がはっきりしたのがトラコーマからだったわけです。

※実は1966年までは、クラミジアはウイルスだと思われていたそうです。

具体的に、クラミジアが起こす病気と診療科を見てみましょう。

| 成人封入体結膜炎 (※トラコーマとは違う結膜炎。トラコーマは現在の日本では見ることはほぼない) |

眼科 |

|---|---|

| 尿道炎、前立腺炎、精巣上体炎 | 泌尿器科 |

| 子宮頸管炎、骨盤内炎症性疾患(PID)やその合併症(不妊、子宮外妊娠) | 産婦人科 |

| 直腸炎、フィッツ・匕ュー・カーティス症候群(肝周囲炎)=PIDの合併症 | 消化器内科、外科 |

| 咽頭感染(上咽頭炎、中耳炎など) | 耳鼻咽喉科 |

| 鼠径リンパ肉芽腫 | 皮膚科、泌尿器科など |

| 反応性脊椎炎 | 整形外科、皮膚科など |

なんと、クラミジアだけでこんなに!

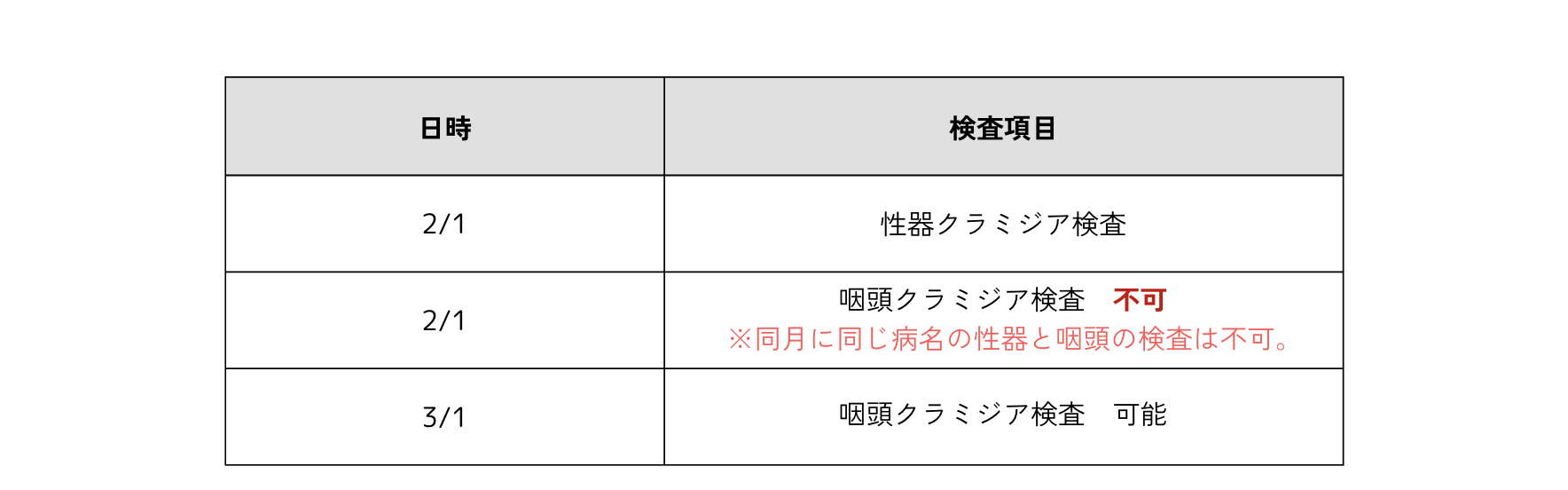

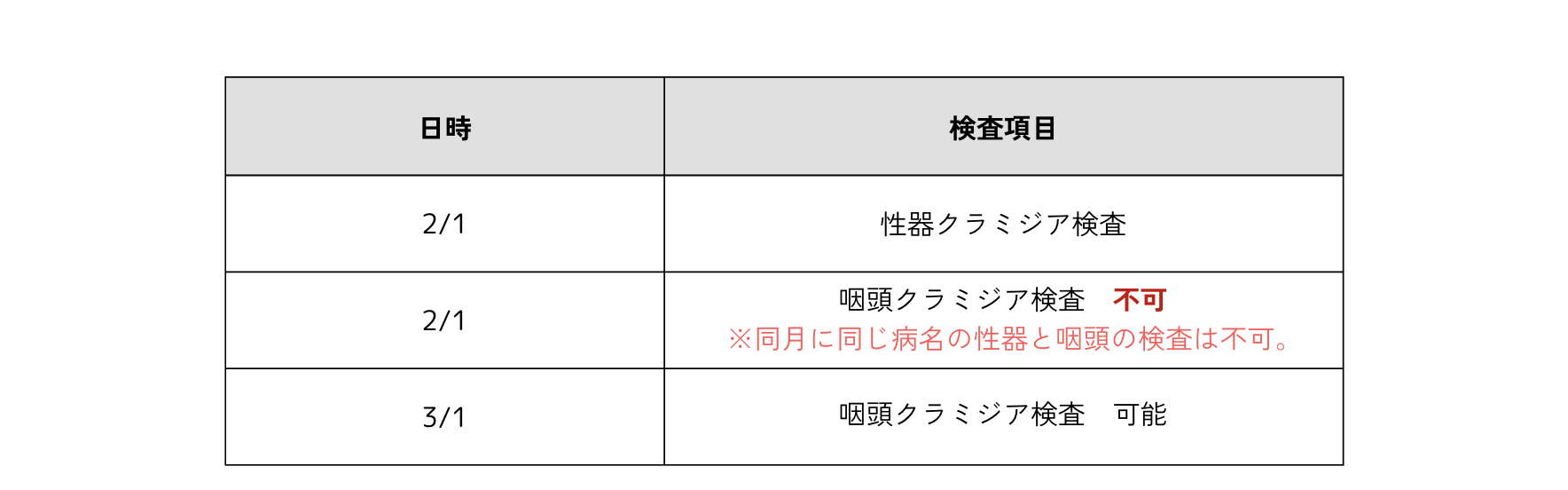

※保険診療では、同月に同じ病名の尿(腟)と咽頭を検査できない

クラミジアの検査をしたいときに、保険で許されているのは同じ月に1箇所のみです。

例えば、泌尿器科に来られたクラミジア尿道炎の方に、咽頭の検査をしようとしても、同じ月だと検査が認められません。

それだけでなく、のどは泌尿器科や婦人科では検査できず、「耳鼻咽喉科で相談して」、となることも多いでしょう。

さらに、症状がないと保険がきかないこともあって、症状の出づらい咽頭は保険での検査がしづらい仕組みとなっています。

※当院のような性感染症クリニック(自由診療)の場合、クラミジアなどでは、尿道炎、子宮頸管炎、直腸炎などの検査が同日に可能です。

以下、クラミジアの補足説明です。

参考1:クラミジアはかなり特殊な細菌

前述のように、クラミジアはウイルスだと思われていました。

クラミジアは小さいだけでなく、人間(宿主)の細胞の中でしか増殖できない(細胞内寄生細菌といいます)、ちょっと変わった細菌なのです。細胞内で増殖するというのは、むしろウイルスの特徴なのです。

一方、ふつうの細菌は、必要な栄養のある液体があれば、寒天培地で増殖できます。

つまり、細胞の外(組織の中)で増殖するのです。

ちなみに、マイコプラズマとウレアプラズマも細胞内寄生細菌ですが、クラミジアと違って細胞外でも増殖できるといわれています。

といっても、実際は細胞内での培養でさえ難しいため、クラミジア同様、研究がなかなか進まないのです。

※ウイルスは基本的に、なにかの細胞内でしか培養できません。

例:インフルエンザウイルスは鶏卵で培養します。

参考2:クラミジア・トラコマティスの起こす結膜炎は2種類

まず、ヒトに病気を引き起こすクラミジアの仲間は以下の3種類です。

| クラミジア・トラコマチス(Chlamydia trachomatis) | 性感染症、トラコーマ、母子感染による新生児肺炎など |

|---|---|

| 肺炎クラミジア(Chlamydphila(Chlamydia) pneumoniae) | ヒトからヒトに飛沫感染し肺炎を起こす |

| オウム病クラミジア (Chlamydphila(Chlamydia) psittaci) | トリからヒトへ感染し肺炎を起こす。(トリの排泄物の吸入など) |

※肺炎クラミジアとオウム病クラミジアは、1999年に属が変更されクラミジア属からクラミドフィラ属になりました。

しかし、この変更は不要という議論が起きていて、今のところは、クラミジア属でもクラミドフィラ属でも、どちらでもよさそうです(厚労省のHPでも両方書いてあります)。

さて、この3つの中の一つ、性器クラミジア=クラミジア・トラコマティスの中には、血清型(A〜L)と呼ばれるタイプがあり、型によって別の結膜炎を起こします。

①トラコーマ:クラミジア・トラコマティスA〜C型。接触感染やハエを媒介して感染し、小児での発症が多い。

症状が激しく、繰り返すことで失明の原因にもなる。日本では衛生環境が改善されほぼみられなくなった。

参考:厚生労働省検疫所

②成人封入体結膜炎:クラミジア・トラコマティスD〜K型。性感染症による結膜炎。

・母子感染(産道感染)では新生児に結膜炎や肺炎などを起こします。

結膜炎による眼脂(目やに)が多いと性行為なしでも感染するリスクが出てきますので注意が必要です。

・尿道から膿などが出ていると、分泌物中のクラミジアが手指を介して自分の目に感染することもあります (自家感染)。

・上咽頭と鼻腔は、目と涙管でつながっているので、結膜炎は上咽頭の感染とも関与があるといわれています。

☆片目から始まる目やにの多い結膜炎はクラミジアや淋菌も要チェックです。

参考:MSDマニュアル

常識、非常識 その2 >

東京都港区新橋2丁目16−1

ニュー新橋ビル3階 330(男性) 339(女性)